2025.10.15

令和7年9月16日(火)~25日(木)にかけて、本校の学生3名が「日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業-若手人材交流プログラム」(通称NEXUS)に参加し、ベトナム・ハノイの教育機関や官庁、企業などを訪問して、ベトナムに進出した日本企業の状況や、ベトナム人材の育成等について学びました。

JICAベトナムを訪問(9/17) |  JETROベトナムを訪問(9/17) |

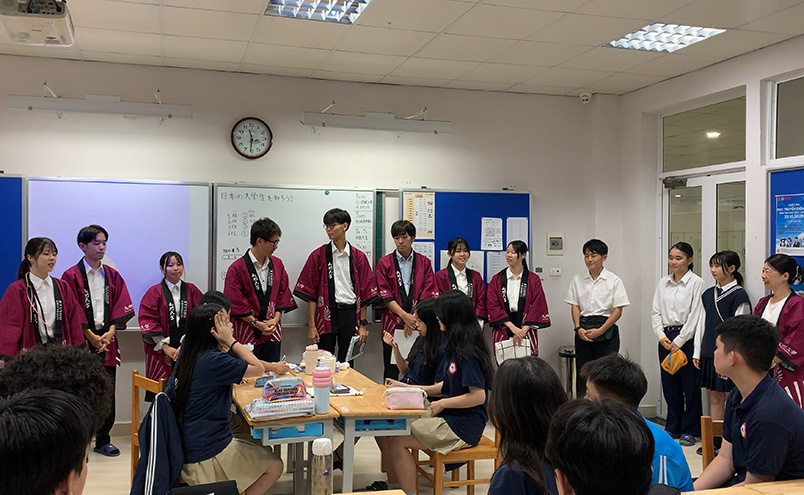

今回の研修には、宇部高専の学生3名に加え、九州大学教育学部の学生8名も参加し、合同で研修を実施しました。

これまでに2回のオンライン交流と、国内にベトナム研修生を招いての研修(今年3月)を実施しており、今回の日本人学生のベトナムでの研修がプログラム全体の最後の研修になります。

オンラインで交流しているCOIT学生たちとの集合写真(9/19) |  COITロボコン見学(9/19) |

JICAやJETROを訪問した際には、ベトナムで行っている日本の国際協力の状況や日本企業のベトナムへの進出状況の説明を聞いたり、日本国際学校や商工短大を訪問してベトナムにおける人材育成の様子を見学したりしました。また、タンロン工業団地の訪問では、ベトナムに進出した日系企業の方から会社の説明や海外でのものづくりの魅力や苦労等について説明を受けました。

日本国際学校見学(9/18)

タンロン工業団地パナソニックベトナム訪問(9/22) |  タンロン工業団地エンプラスベトナム訪問(9/22) |

日本大使館や国際交流基金の訪問し、大使館や基金がベトナムで行っている様々な日越の交流活動について紹介を受けました。

日本大使館訪問(9/24) |  国際交流基金訪問(9/24) |

期間中、九州大学教育学部の学生と毎日行動を共にすることで、本校学生は大いに刺激を受けていました。また、日頃オンラインで交流しているCOITのベトナム人学生と対面で交流することができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。

文化交流の様子(9/21)

毎日の研修終了後には、ホテルからほど近い観光名所ホアンキエム湖を散策したり、ハノイ旧市街を散策して買い物したり、またカフェでくつろいだりと、10日間の研修期間中、1日中大いに充実して過ごすことができました。

ハノイ旧市街の中心にあるホアンキエム湖 |  人々の交通手段はバイク |

ハノイのカフェ |  カフェでのひととき |

参加した学生のコメント

松原 弥仔さん(経営情報学科3年)

今回の研修では、九州大学教育学部の学生と一緒に行動させていただき、大きな学びを得ることができました。

ハノイにある日本学校を訪問した際には、九州大学の皆さんが、ベトナムの中学1年生に向けて「日本の大学の時間割を組む」というゲーム形式の授業を行いました。初めは緊張していたベトナムの子どもたちも、大学生の温かい雰囲気づくりや笑顔のおかげで、次第に砕けた表情で楽しそうに取り組んでいました。その姿を見て、相手に安心感を与える態度で人と関わることの大切さを感じました。

また、企業訪問の場面でも、大学生の皆さんは積極的に質問し、自分の興味を深めようとする姿がとても印象に残りました。

私はこれまで高専という限られた環境の中で学んできましたが、今回、大学生やベトナムの人々と触れ合う中で、世界にはまだ自分の知らない多様な人々や価値観があることに気づきました。今後もこの経験を糧に、さまざまな人と交流し、自分の世界を広げていきたいと思います。

藤本 結衣さん(経営情報学科3年)

今回の研修を通じて私は、海外で働くからこそ、日本の良さを改めて実感できるのだと思いました。日本に留まらず海外で働くことで、新たな視点からさまざまな事柄を考えられるようになる、今回の研修を通して、私はその意義を強く感じました。

2日目に訪れたJICAベトナムでは、日本の技術を活用してベトナムの発展を支援する活動について話を伺いました。実際に、ノイバイ空港とハノイ中心地を結ぶニャッタン橋の建設や、ホーチミンの都市鉄道建設事業計画など、具体的な協力の事例があることを知りました。また、「草の根事業」では、私たち市民でも、開発途上国のために声を上げ、行動できる機会があるということを初めて知り、強く印象に残りました。

24日に訪問した国際交流基金では、日本文化を実際に体験してもらうことで、海外の人々に日本をより身近に感じてもらえるのは素敵なことだと思いました。このような活動を通して日本文化の認知度が高まっていることに、嬉しさを感じました。多くの日本人は日本文化の中で育ち、それが無意識のうちに身についています。だからこそ、海外に出て異なる文化に触れることは、自分の考え方を見つめ直す良い機会になるのだと感じました。

今回ベトナムで働く日本人の方々と話をして、多くの方が言語の違いや生活習慣の変化に苦労しているとおっしゃっていました。それでも、日本語がほとんど使われない環境で働くことに対して前向きに捉えており、そこでコミュニケーション力や柔軟性が自然と高まっていくのだと実感しました。

平田 智裕さん(電気工学科2年)

今回の研修を通して、私は半導体関連の話が印象に残っています。 ベトナムでは賃金の低さや政治的安定を理由に日系企業も数多く進出しており、今回見学したハノイ・タンロン工業団地のEnplasやPanasonicでは、そこで働く日本人の方からお話をお伺いしました。私が特に印象に残っているのは、日本企業の働き方を現地の人に伝えることの難しさと、ベトナムで生活することの楽しさです。私は、現地の文化や国民性を理解した上で両国の良さを融合していくことは、海外で働く上で重要であると感じました。

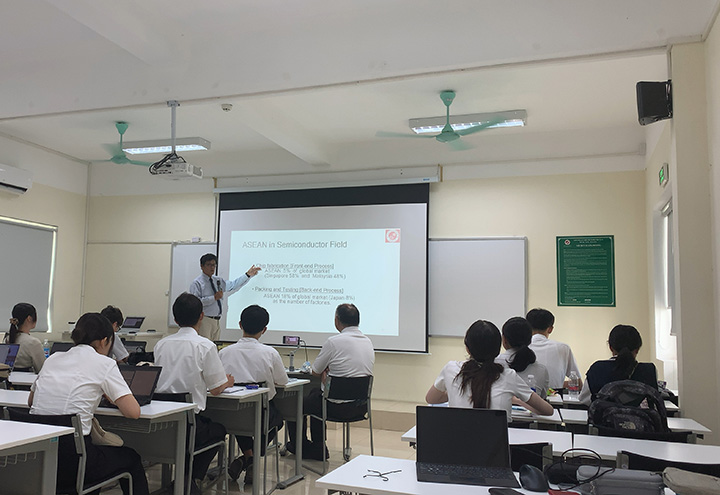

日越大学での宇佐川先生の講義では、半導体関連の工場の建設には、豊富な水資源や安定した電力供給が必要であることを知りました。さらに、半導体産業は国家間の貿易政策に大きく影響されるため、好条件で工場を建設できる地域が限られており、その結果としてベトナムに数多くの企業が進出してきていることも知りました。こうした話を聞いて、私はこれからの半導体に関連する職業では外国人との関わりが必要不可欠になると感じました。現在、熊本でも半導体事業が活発であることから、日本においても外国人と関わる機会が増えていくと考えました。

日越大学にて宇佐川毅先生の半導体関係の講義を受ける(9/23)

ページ上部へ