2025.04.02

JICA/高専オープンイノベーションチャレンジ(以下KOIC) (本校HPの関連記事

(本校HPの関連記事 ) で、本校学生がマダガスカルに渡航しました。前回の記事で紹介した学生が、考えたアイデアを実現するために、これまで現地の方々とのweb会議による情報交換を行い、学内で実験を重ねて取り組んできました。このたび、その成果を現地で実証する機会となりました。

) で、本校学生がマダガスカルに渡航しました。前回の記事で紹介した学生が、考えたアイデアを実現するために、これまで現地の方々とのweb会議による情報交換を行い、学内で実験を重ねて取り組んできました。このたび、その成果を現地で実証する機会となりました。

以下のスケジュールで、現地での取り組みを行いました。

• 1日目:水田養殖の視察と意見交換、市場調査

• 2日目:ふりかけ制作の実証実験と聞き取り調査

• 3日目:水田養殖技術者との意見交換、JICAマダガスカル事務所で活動報告、マダガスカル大使館で活動報告

• 4日目:IST (INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE D’ANTANANARIVO、アンタナナリボ高等技術学院)学生との交流会、

上記取り組みに関する意見交換

このチームは、マダガスカルの人々の栄養改善のために、水田で魚を養殖することで、タンパク質源を生産することを提案していました。現地の方々から情報収集をしていくと、マダガスカルの数か所で水田養殖がおこなわれていることが分かりました。そこで、1日目は水田養殖の現場に赴き、現地の方々と意見交換等をすることになりました。web会議ではわからない現地の様子を学ぶことができ、帰国後の実験の参考となりました。

水田養殖の現場で現地の方々との意見交換の様子

このチームのもう一つの提案が、その養殖した魚を使って、ふりかけを制作するというものでした。マダガスカルでは米をよく食されるため、ふりかけという形で積極的に栄養を摂取していただこうというアイデアです。ふりかけを制作するための材料を検討するため、現地の市場で販売されているものや、その値段の調査をしました。

市場の様子

2日目に、現地の方々と一緒に、学生が提案するふりかけを制作しました。現地で使用する食材について予めweb会議で情報を得て、国内で3度試作を行ってきました。その中で、野菜を刻む手間を軽減するために、非電動のフードプロセッサーを使用するなど、工夫も重ねてきました。一緒に作成したふりかけを現地の方に試食していただいたところ、「明日にでも作りたい」と、大変好評でした。

ふりかけ制作の様子 |  完成したふりかけ |

現地の方との記念写真

3日目は、水田養殖の技術者と、水田養殖について意見交換を行いました。これまで学生が実験に取り組んできて、わかったことを共有しました。今後も実験を引き続き行い、情報共有することで、マダガスカルでの水田養殖普及に貢献していくこととなりました。

水田養殖の技術者との意見交換

これまで取り組んできたことについて、JICAマダガスカル事務所で報告を行いました。報告を聞いた所長に、大変喜んでいただけました。 その後、マダガスカル大使館に表敬訪問し、同様に本チームの取り組みについて説明しました。

JICAマダガスカル事務所での報告の様子 |  マダガスカル大使館での記念写真 |

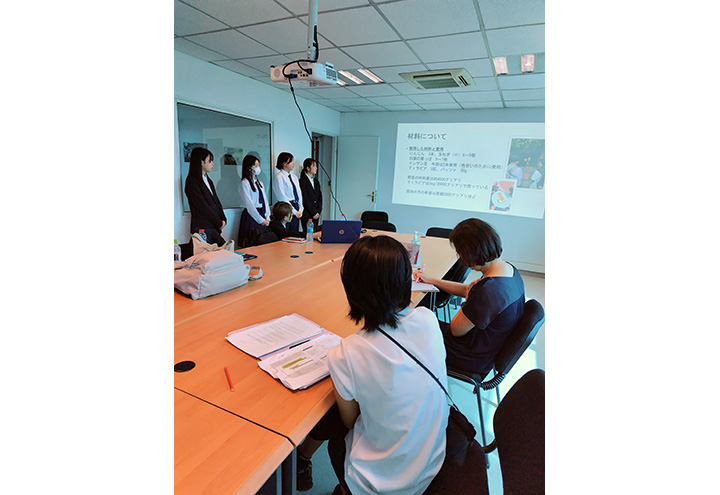

最終日に、ISTという大学に訪問し、学生交流を行いました。ISTには、高校の卒業生が入学し、2年で短大卒相当、3年で工業大学卒相当の資格が得られます。高専の高学年と同年代が在籍しています。本校と同様に経営系の学部があり、日本語クラブや、起業家支援プログラムなどもあります。最初に、それぞれの学校の紹介を行った後、本プロジェクトに関する意見交換を行いました。土曜日にもかかわらず多くの学生に集まっていただき、本校学生の話を熱心に聞いてくださり、今後一緒に取り組むことに対して前向きな姿勢が伺えました。

ISTの学生と本校学生の意見交換の様子

今回の渡航を通して、様々な方から、学生の取り組みや成長を評価していただけました。同時に、本プロジェクトのこれからの発展の期待も感じています。マダガスカルの人々の栄養改善に向けて、今後も引き続き、現地での水田養殖およびふりかけの普及につながるよう、水田養殖の実験やふりかけ制作に取り組んでまいります。

最後になりましたが、プロトタイプ作製にあたりご指導およびご協力いただきました、株式会社あぐりてらす 長尾氏、株式会社ドローフーズ 山本氏、長野県水産試験場、宇部フロンティア大学 山下先生、下関水産大学校 吉川先生、今回の渡航に伴い事前および滞在中にご支援いただきましたJICA本部、JICAマダガスカル事務所、青年海外協力隊員、長岡技術科学大学の教職員の皆様に心より御礼申し上げます。

文責:アドバイザー教員 野本准教授

学生のコメント

山下 華央さん(物質工学科4年)

今回、KOICの活動の一環としてマダガスカルへ渡航する機会をいただきました。初めてのアフリカ訪問ということもあり、期待と不安が入り混じる中での出発でしたが、現地での活動を通して様々な学びと達成感を得ることができました。

現地では、水田養殖のフィールドを訪問し、関係者の方々と意見交換を行い、日本で準備してきたプロトタイプを紹介しました。「水田養殖で育てた魚を保存食としてふりかけにできれば、魚の無駄もなくせるのではないか」という意見をいただき、水田養殖とふりかけの組み合わせの可能性を再確認することができました。さらに、ふりかけの制作活動では、現地の方々と協力しながらふりかけを製作しました。マダガスカルでは、ご飯の上にふりかけをかける文化はありませんが、実際に試してもらい、受け入れてもらえたことが印象的でした。

マダガスカルは世界の中でも特に貧困率が高い国であり、実際に現地で目にした光景には大きな衝撃を受けました。しかし、そのような環境下でも人々のおおらかさや温かさを感じ、初めて訪れる地でありながらも心地よさを覚えました。活動の中では言語が通じないことも多々ありましたが、言葉以上に心で通じ合えた瞬間が多く、深いつながりを感じました。

今回の経験を通して得た学びや現地の方々とのつながりを大切にしながら、今後も水田養殖やふりかけの改良を重ね、現地に適した形で普及できるよう努めていきます。

伊藤 凪沙さん(物質工学科4年)

このたび、JICA・高専オープンイノベーションの取り組みの一環として、マダガスカルへ渡航し、現地実証の機会をいただきました。これまでチームで何度もミーティングを重ね、プロトタイプの製作や提案内容の検討を行ってきましたが、今回の渡航を通じて、それを実際に現地で試し、意見を伺うことができたことはとても貴重な経験となりました。

現地では、私たちがこれまで想像していた通りだと感じる場面もあれば、全く異なる発見もあり、多くの学びがありました。水田養殖現場の訪問やふりかけ制作を通じて、現地の様子や自分たちの提案に対する率直な意見をいただき、課題や可能性を改めて実感しました。また、現地の方はとても温かく、日本語で「ありがとう」と声をかけてくれる場面もあり、文化や言葉を超えたつながりを感じることができました。

悪路を移動し、農村部まで足を運ぶこともあり、大変な場面もありましたが、それ以上に多くの学びや出会いがあり、今後に向けてのモチベーションとなりました。これからも意見交換を重ねながら、プロトタイプをよりよいものに改良していきたいと思います。

最後に、このような貴重な機会をくださった全ての関係者の皆さま、現地で温かく迎えてくださった方々に心より感謝申し上げます。

長尾 未優さん(物質工学科5年)

私たちのチームは「高専オープンイノベーションチャレンジ」において最優秀賞を受賞し、その成果をもとにマダガスカルへの渡航を実現しました。本プロジェクトでは、マダガスカルの栄養不足の課題に対して、日本の技術や知見を活かし、現地での「水田養殖」と「ふりかけ」開発を通じた栄養改善を目指しました。約半年間にわたり、現地の方々のアドバイスを受けながらプロトタイプを作成し、試行錯誤を重ねてきました。

渡航までの準備期間は、未知の課題に直面することが多く、必要な知識を一から学ぶ大変な日々でした。しかし、チームメンバーはもちろん、先生方や協力企業の皆さまの支えがあり、プロジェクトを前に進めることができました。この半年間の挑戦を通じて、新たな知識を学ぶことの重要性や、チームで協力しながら課題を解決する力を身につけることができました。

実際にマダガスカルに渡航し、現地の様子を目の当たりにすることで、私の考え方にも変化がありました。「栄養不足の改善」を目的に渡航しましたが、現地の方々の暮らしを見て感じたのは、たとえ生活に不便さがあったとしても、彼らは幸せに暮らしているということです。技術的・金銭的な大規模な支援が必ずしも必要なのではなく、「現地にあるものを活用し、無理なく実践できることを行うこと」が大切であると実感しました。また、日本の「当たり前」や「幸せ」は、あくまで日本の価値観であり、国や地域によって異なる価値観があることを強く学びました。

私は今後、就職のためプロジェクトに関わる機会は少なくなってしまいます。しかし、この経験は私の人生において大きな影響を与えました。私の将来の夢は「食や農業を通じて、地域や人々を幸せにすること」です。今回のプロジェクトを通じて、その対象を日本だけでなく、世界へと広げる視点を得ることができました。学生時代に多くの方から与えていただいた知識や経験を、今後は社会人として活かし、周りに還元できるよう努力していきます。この経験を糧に、今後も挑戦を続けていきます。

江原 千央さん(経営情報学科1年)

今回マダガスカルに渡航して、私は特にふりかけ製作の活動に励みました。日本でふりかけのプロトタイプを作り、現地の環境の中でも作れるように食材や調理方法を研究してきました。 そしてマダガスカルでも同じようにふりかけを現地の方と一緒に作り試食したところ想像以上にふりかけが現地の方に大好評でとても嬉しかったです。これからもふりかけを通してマダガスカルの学生さんと交流してさらに高い目標にチャレンジしていくので、現地での経験を活かしてこれからに繋げていきたいです。

藤田 こなみさん(経営情報学科1年)

まだあまり学校のことを知らなかった去年の6月にこのプロジェクトに興味を持ち、3月の渡航まで全力で駆け抜けました。わからないことばかりで初めの頃は不安でしたが、次第に事が大きくなっていくのを身に感じ、責任感や努力の大切さを学べた貴重な9ヶ月間だったと思います。

渡航するまでもたくさんの資料を作り、プレゼンのためにチームメンバーとの会議を何度も行いました。全てが大変なことばかりでしたが、自分に課された試練を自分の力で乗り越えた時は大きな達成感を感じる事ができ、とても嬉しかったです。

渡航し始めの1日目、2日目は、初めての海外で言葉が通じるのか、ちゃんと自分たちの実験は成功するのか、と不安ばかりでした。しかし、現地に実際降り立って文化や言葉、食など、たくさんのことに触れることができ、世界に対する視野がとても広がりました。実験では、現地の人にふりかけが好評で、技大の先生方、JICAの方々にもたくさん褒めていただいて、とても嬉しかったです。本当にこのプロジェクトに参加してよかったと感じ、この1週間でとても成長できたと思います。とても貴重な1週間でした。

この経験を活かし、これからも自分の学校生活や身の回りの出来事に積極的に取り組んでいきたいです。

ページ上部へ